2025年8月23日(土)、記念すべき「第10回GKB48教育カンファレンス」がLMJ東京研修センター(東京都・文京区)およびZoomオンラインライブで開催されました。今回は「2050年の大学の姿を考える」をテーマに、小中高大、そして産業界まで幅広い立場の参加者が集まり、未来の教育像について講演・プレゼンを視聴し、多角的に議論しました。

多様な視点から語られた基調・特別講演

午前の特別講演では、古川理沙さん(一般財団法人私立新留小学校設立準備財団 共同代表)が登壇し、「学校というコモン―育ちあう力を取り戻す」と題して、学校を「共有財」として捉え直す視点を提示しました。家庭・学校・地域が相互に作用することで育まれる学びの力を、鹿児島での実践例とともに紹介し、参加者に深い示唆を与えました。

午後の基調講演では、浅野大介さん(石川県副知事)が「能登半島地震の被災地復興と『未来の教室』」をテーマにオンライン登壇。経産省・文科省で推進してきた「未来の教室」「GIGAスクール」の歩みを振り返りつつ、能登半島地震からの復旧過程で見えてきた教育現場の可能性や、多くの総合学習、探究教育につながる具体的な事例を紹介いただきました。参加者一同、改めて地方での教育の可能性に多くの気づきを得られ、熱心に聞き入りました。

AI・オープンバッジ・大学改革の最前線

午前・午後のプレゼンテーションは、今回は2会場(2F・3F)に分かれて開催、オンラインではZoomブレイクアウトルーム機能を利用しそれぞれのライブ放映がなされ、参加者は希望する会場/ルームで受講をしました。

午前は、遠藤孝治さん(サイバー大学)がオープンバッジ導入のプロセスと国際的なマイクロクレデンシャルの展望を紹介。野末俊比古さん(青山学院大学)は、AIを活用した学術文献探索システムの実装事例を報告し、「学びの未来とAI」の可能性を示しました。

午後は、出水淳さん(千葉商科大学)は「25年もあったら5~6回は大改革できますね」と題して、2050年を見据えた高等教育の変化と持続する役割を整理。利光哲哉さん(利光コンサルティング)は「AIを相棒に、学びを創る主体的な探究者へ」をテーマに、生成AIがもたらす学習の変容を描きました(オンライン登壇)。

AIやデジタル技術の急激な変化と向き合う教育機関にとって、いずれの発表も実務的かつ刺激的な内容となりました。

また、教育カンファレンス初の試みとして、協賛企業4社(株式会社ボーダーリズム/株式会社キャリアコンサルティング/共同印刷株式会社/株式会社ライフマップ)および、共催(一般社団法人ファーストスタープロジェクツ)により、各社、学校(教育)を支援する事業の取り組みについて、各7分間の共創プレゼンテーションも行われました。またそのほか、参加する協賛企業・団体を中心に、ご挨拶をいただきました。

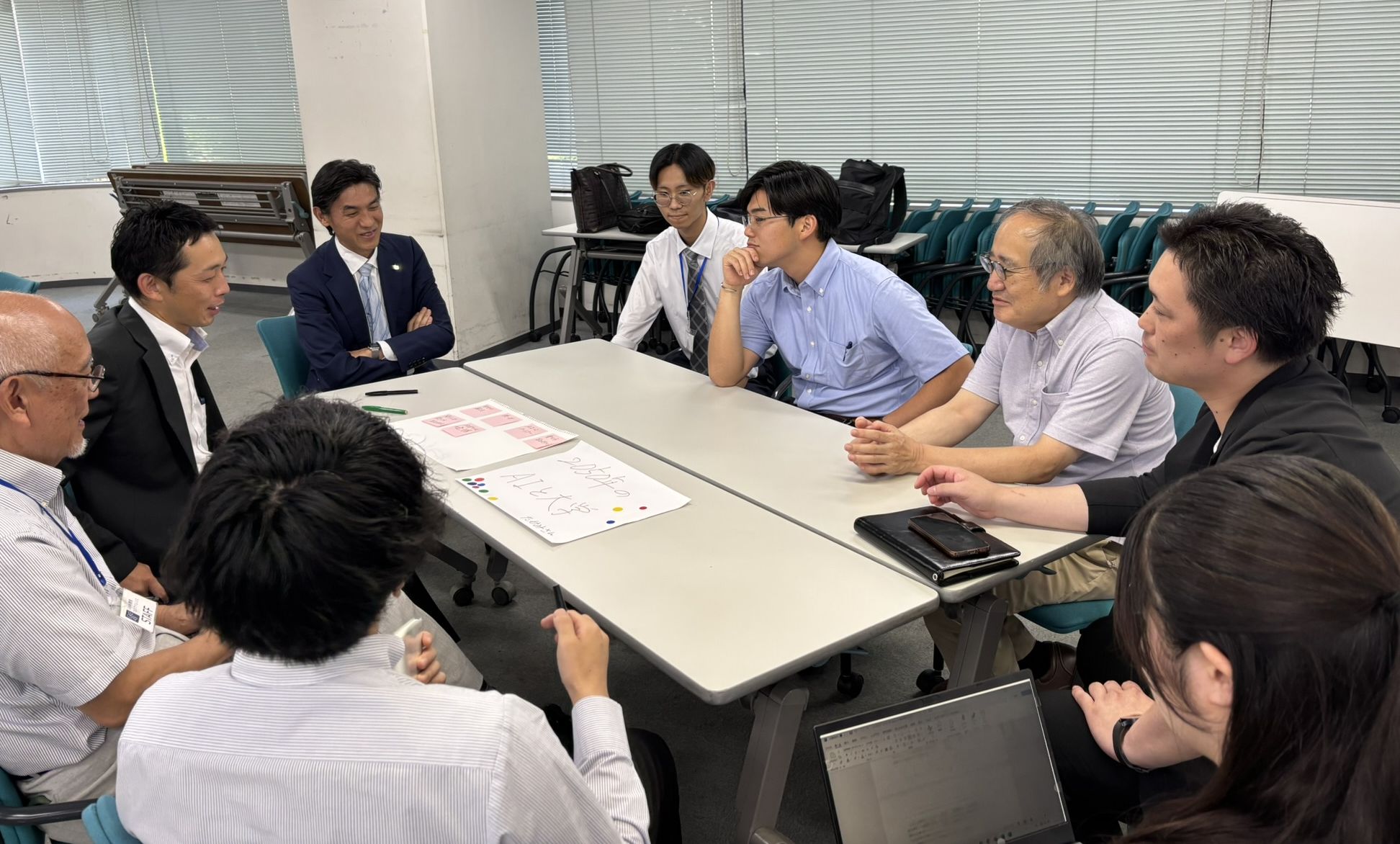

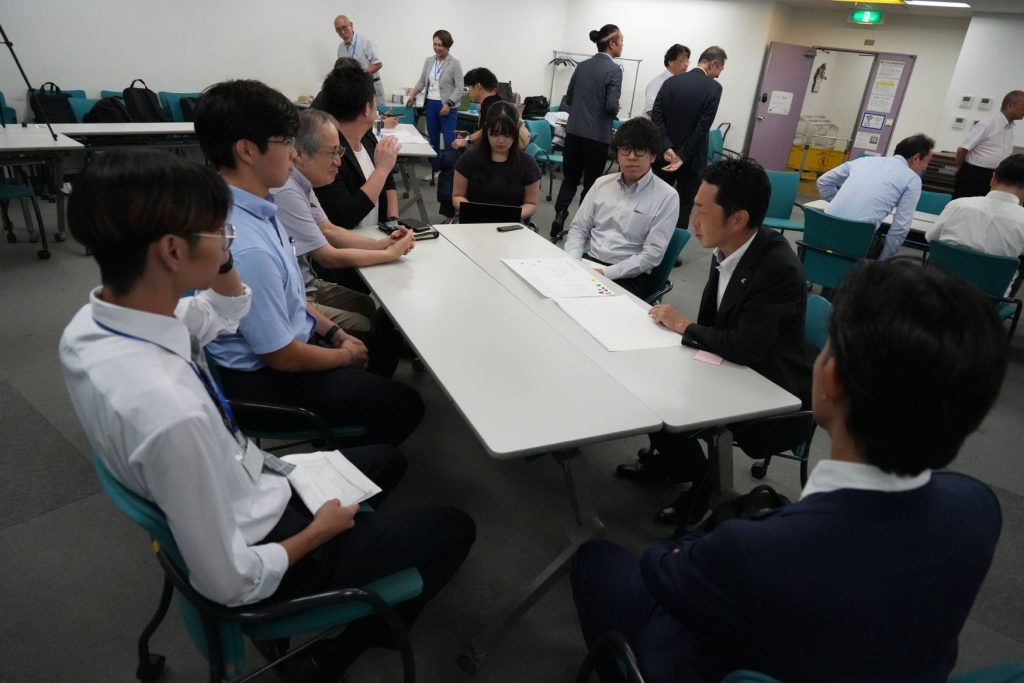

恒例のOSTワークショップ

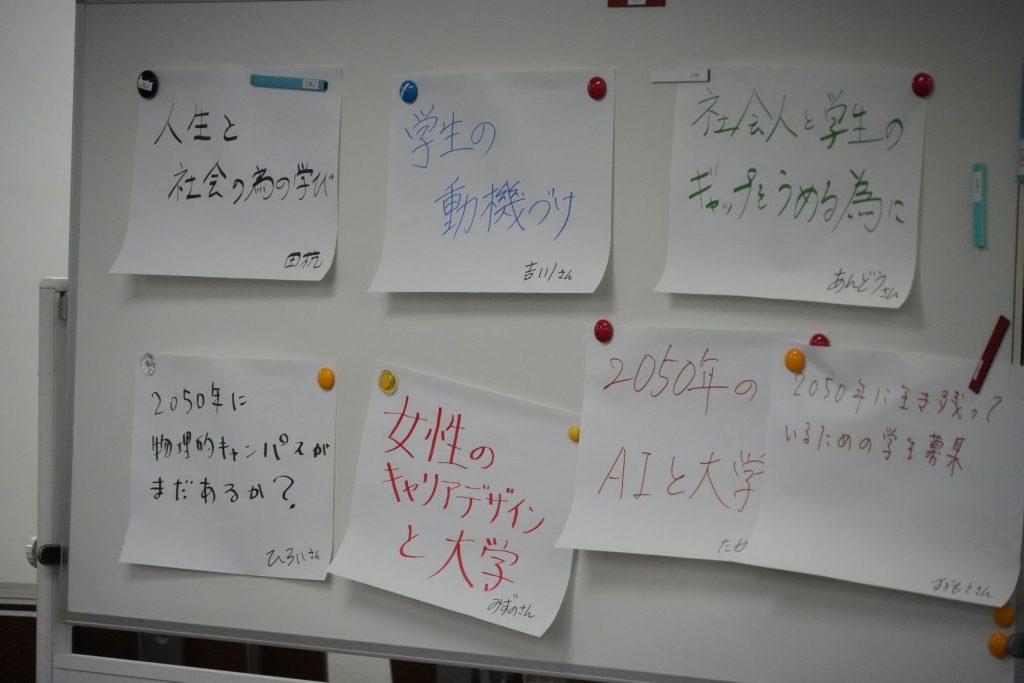

午後後半約2時間にわたって、すっかりGKB教育カンファレンスの恒例となったOST(オープン・スペース・テクノロジー)のワークショップが実施されました。今回のファシリテーションは萩野紀之さん(学校法人聖学院)。

参加者がこれまでの講演やプレゼンを参考にしながら、話し合いテーマ(アジェンダ)を提案されました。「2050年に物理的キャンパスはあるか」「女性のキャリアデザインと大学」「社会人と学生のギャップを埋める方法」など多様なアジェンダ別のグループディスカッション(セッション)が展開され、立場を越えた議論の場が、GKBカンファレンスらしい共創の空気を生み出しました。

参加者の声

アンケートより一部ご紹介いたします。

「浅野副知事の講演は、政策が現場でどう生かされているかを知る貴重な機会でした。野末さんのAI活用の資料探索システムも導入を検討したくなる内容でした」(大学)

「古川さんの地方における学校再生の取り組み、浅野副知事の包括的な教育事業は特にインパクトがありました。一人の人間として、考え方や取り組みで課題は乗り越えていけると勇気がもらえた気がします。」(企業)

「出水さんの2050年大学像は示唆に富んでいました。初等中等の文脈で言われている個別最適化の波が、今後、大学に押し寄せてくるのだろうと漠然と思っていましたが、やはり対応していかなければならないのだろうと思いました。」(大学)

「カジュアルで学び合える雰囲気が楽しかったです」(企業)

「多様な視点に触れられて、とてもよい体験になりました」(学生)

おわりに

10回目を迎えた今回のカンファレンスは、教育関係者だけでなく、企業や学生も交えて「未来の学び」「これからの教育」を共に考える場となりました。2050年という長期スパンを見据えつつ、今ここでの実践にどうつなげるか――参加者一人ひとりが自らの課題意識を持ち帰る時間となりました。

また当日に行われた講演にちなんで、下記支援の募金協力が呼びかけられ、参加者およびGKB事務局より、それぞれに寄付を行いました。ご協力ありがとうございました。

・「能登半島の震災をはじめ、被災した子どもたちへのご支援」として、認定NPO法人カタリバへ

・私立新留小学校設立準備財団へ

当日のプログラムはコチラでご覧になれます。

なお、当日の様子は9月12日頃よりオンデマンドで視聴可能です。準備ができ次第ご案内します。

オンデマンドは下記よりお申込可能です(画像をクリックしてください)