「学食」と聞くと、どんなイメージが浮かぶでしょうか。

最近では、学食が単に安くてボリューミーな食事を提供するだけでなく、大学の個性を伝える場として注目されることも増えてきました。学生の満足度を左右するだけでなく、高校生や保護者の心にも残る“大学体験”の入り口。学食がキャンパスの顔ともなる時代です。

そんな中、武蔵大学が進めている新2号館の学食リニューアルは、ちょっと異彩を放っています。建築家・隈研吾氏による設計、そして老舗洋食店・上野精養軒とのコラボ。味だけでなく、空間や体験を通じて、“文化としての食”をどう届けるかが大きなテーマになっています。

まだ完成前ですが、構想の中に込められた「大学の姿勢」には、他の大学にとってもヒントとなる視点があるかもしれません。GKB48では、今回の発表会を通じて、その意図と可能性を読み解いてみました。(取材日:2025年3月27日、取材・文:GKB48事務局 栗原直以)

発表会で語られた“知と空間、食のコラボレーション”

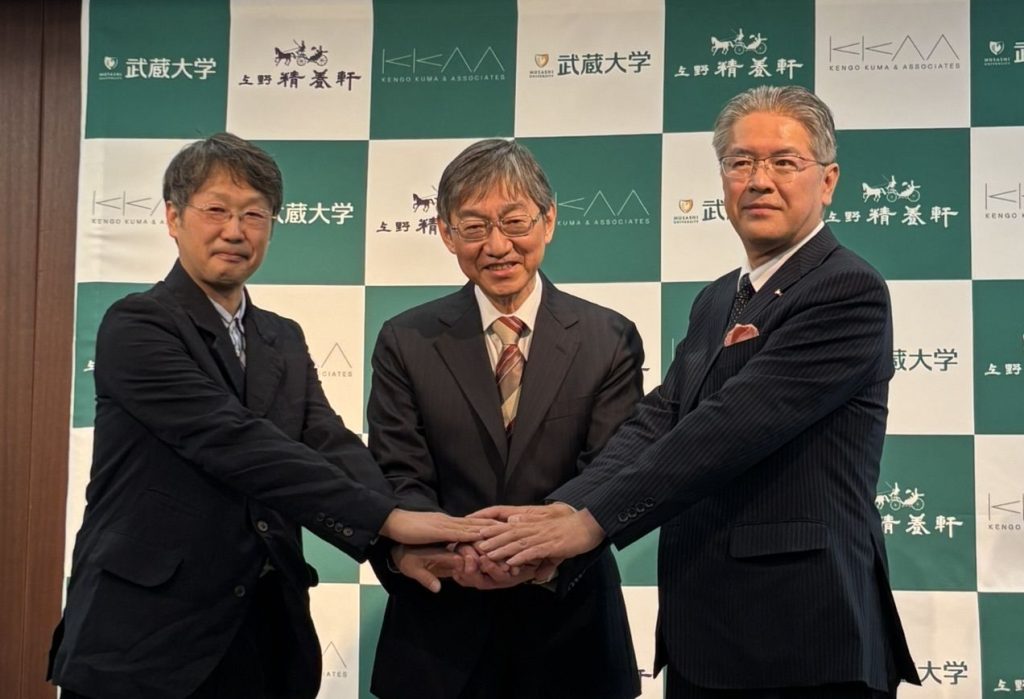

3月27日、上野精養軒で開催された記者発表会では、武蔵大学の新2号館改修計画が発表されました。キーワードは「リベラルアーツを醸成する知と空間、食のコラボレーション」。教育理念を空間に落とし込もうとする構想が印象的でした。設計を手がけるのは、建築家・隈研吾氏率いる建築事務所。かつての2号館は、隈氏の恩師・内田祥哉(うちだ・よしちか)氏(建築家、東大名誉教授)が設計を担当しており、今回のプロジェクトはそうした伝統の継承という意味も込められています。

また、学生食堂「Musashi Dining」の運営には、創業150年超の上野精養軒が参画。初代理事長・根津嘉一郎氏との歴史上のつながりも背景にあり、「話題性」だけでなく、武蔵大学ルーツの延長線上にある連携といえるかもしれません。

新しい学食空間──五感で学び、文化を体験・サイエンスに接近

髙橋徳行学長が説明された「食のリベラルアーツ&サイエンスの実現」という構想は、学生食堂を単なる“食事の場”ではなく、五感を通じた学びの空間として捉え直そうとするものです。香りや見た目、手触りといった五感で食を味わい、器や料理の背景にある文化に触れ、さらにはPOSデータなどの分析を通じて“データサイエンスの入り口”にもなりうる——そんな多層的な発想が語られました。

髙橋学長からは、それらが隈研吾建築都市設計事務所によるキャンパスの緑と調和した建物、上野精養軒による伝統の味を通じた伝統と先進性がクロスオーバーする空間で実現されることへの期待が述べられました。

キャンパスの樹木と調和する建築──学生の新たな拠り所としての設計

続いて、隈研吾建築都市設計事務所の代表取締役社長、横尾実氏による新2号館の紹介がありました。「こもれびテラス」と呼ばれる庇下の空間とダイニングスペースが連続しながら配置、ダイニングには、キャンパス内の樹木を連想させる「フォレストアーチ」が大きな特徴になっており、学生の新たな拠り所となるような空間”として設計されています。また、プロジェクターや音響設備を設置、イベント会場としても利用できるそうです。

建物の窓はサイズを大中小と変えることで、教室から見えるキャンパス風景を「日常の中で感性を刺激する」よう工夫が施されています。建物はキャンパス前の千川通りからも見え、地域から見えるキャンパスの顔としての役割も担っていく予定です。

上野精養軒初の学食参画と挑戦

最後に登壇した精養軒の代表取締役社長、定方郷氏は、今回の初の学食参画を、伝統を守りつつ、“未来の顧客に向けたチャレンジ”と位置づけています。今回、展示されたランチメニュー3種は、味はもちろん(記者発表後に試食)、器や空間との調和にも気が配られていました。能登復興支援を兼ねた陶磁器(ニッコー)の選定、燕三条のカトラリーブランド「ラッキーウッド」(小林工業)とのコラボなど、単なる食事を超えた“文化体験”を設計されています。今後は、学生の声を取り入れたオリジナルメニューの開発も進められていく予定とのことです。

陶磁器は石川県のニッコー株式会社、カトラリーは燕三条の老舗企業、小林工業株式会社によるもの。トレーも落ち着いた木目の色調で食堂と調和する。

学食から見える、大学の姿勢

今回の新2号館プロジェクトの構想の中には、大学が空間や食を通じて学生にどんな体験を届けたいか、という姿勢がにじんでいました。

老舗の洋食店と手を取り合い、建築家との対話を重ねながら、「食堂=文化や学びの場」という新たな視点を模索している武蔵大学の取り組みは、大学の規模や伝統ならではの背景も活かされたものかもしれません。けれども、そこに込められた発想や着眼点には、多くの大学にとってヒントとなる部分がありそうです。

また、このような食空間のリニューアルは、学生の学びや生活の質を高めるだけでなく、高校生や保護者にとっても“話題になりやすいポイント”として注目される可能性があります。オープンキャンパス等での学食体験が記憶に残る場となれば、学生募集はもちろん大学ブランディングの観点からも、大きな武器になりそうです。

GKB48事務局としても、このような発表会にご招待いただけたことを光栄に思うとともに、こうした“大学の今”を、今後も丁寧に追いかけていきたいと感じました。いまから2025年7月の完成が楽しみです。

武蔵大学江古田キャンパス 2号館

面積 建物面積 1132.13㎡/延べ面積 4478.47㎡

構造 鉄筋コンクリート造

階数 地上5階

施設内容 1、2階 学生食堂(284席)、テラス席(48席)、カフェテラス席(163席)など

3階 事務室 / 4、5階 教室 ほか

参考

リベラルアーツを醸成する知と空間、食のコラボレーション ~ 隈研吾氏による設計、学生食堂は上野精養軒(2025年3月27日、武蔵大学)https://www.musashi.ac.jp/news/h64vgj0000001h5j.html